Share This Article

Parforceritt zwischen Heavy Metal und Progressive Rock

Das sind schon Überraschungen: Nur zwei Stunden gibt es heftig was auf die Ohren. Und nur 1.800 Fans finden an einem ideal temperierten Frühsommerabend den Weg zu dem Open-Air-Areal der Hannoverschen Parkbühne. Spielen Dream Theater doch gern mal dreistündige Konzerte und hätten sich zum 40-jährigen Jubiläum ein paar mehr Besucher verdient. Schließlich sind die Amerikaner in die Bresche gesprungen, als Bands wie Yes, King Crimson oder Genesis schwächelten. Allerdings fügten Dream Theater ihrem Progressive Rock immer eine ordentliche Portion Härte hinzu, für die insbesondere der Saitenzauberer John Petrucci sorgt. Wohl deshalb signalisieren einige Rush-T-Shirts, dass Dream Theater seit dem Ende des kanadischen Trios auch den trauernden Rush-Fans ein wenig Trost spenden.

Darüber hinaus ist es eine mathematische Überraschung, dass eine 1988 gegründete Band 2024 und 2025 eine 40th-Anniversary-Tour spielt. Doch der Gitarrist John Petrucci, der Bassist John Myung und der Schlagzeuger Mike Portnoy lernten sich am Bostoner Berklee College of Music kennen, gründeten zunächst die Band Majesty, die sie später in Dream Theater umbenannten. Majesty klingt nicht zufällig nach Queen und das M schmückt weiterhin das Band-Logo. Der kanadische Sänger James LaBrie stieß Anfang der 90er Jahre für das Zweitwerk „Images And Words“ dazu. „Take The Time“ erinnert an das Frühwerk und beschließt das Hauptset. Mit fast operettenhaften Gesangspassagen, einem Klavier-Break samt Neustart und Petruccis Sirenen-Gitarre. Auch die letzte Zugabe, „Pull Me Under“, greift auf die Anfangszeit zurück. Ein akustisches Gitarrenintro, flirrende Keyboards, dann tonnenschwere Hard-Rock-Riffs und Hochgeschwindigkeits-Drums. Der Song nimmt Fahrt auf und längst grölen fast alle mit, skandieren, strecken die Arme hoch, die obligatorische Pommesgabel inklusive. Am Ende erklingt „Singing In The Rain“ aus der Konserve, die Band lässt sich mit den jubelnden Fans im Rücken fotografieren, nimmt Arm in Arm die Ovationen auf.

Pünktlich um acht stellen Dream Theater mit „Night Terror“ einen Song vom aktuellen Album „Parasomnia“ vor, um sich dann in einen dreiteiligen Auszug aus ihrem Konzeptalbum „Metropolis, Pt. 2: Scenes From A Memory“ zu stürzen. So sperrig der Titel, so verquast die recht wirre Geschichte, die der Horrorwelt Edgar Allan Poes entsprungen sein könnte: Der junge Familienvater Nicholas wird von Träumen und Visionen heimgesucht, die ihn in das Jahr 1928 führen, in dem eine gewisse Victoria, die Beziehungen zu zwei Brüdern unterhält, ermordet wird. Offensichtlich ein Opfer des eifersüchtigen Liebhabers, der sich anschließend selbst richtet. Kritiker lobten die Platte als Meisterwerk, andere winkten ab. Und auch live kommt das Opus-Extrakt lange nicht so pointiert daher wie anschließend „Panic Attack“ mit Jordan Rudess‘ choralartigen Keyboardläufen oder wie Petruccis brachiale Splitterakkorde, die wie Gewehrsalven über „The Enemy Inside“ hinwegfeuern – man spürt geradezu den Feind im Inneren, der die Psyche mit dunklen Gedanken traktiert. „Midnight Messiah“, ein Highlight vom neuen Album, zeigt sich als ein vergleichsweise gradliniges Stück mit viel Hall in LaBries Vocals, als erhebe sich der Messias in die Lüfte.

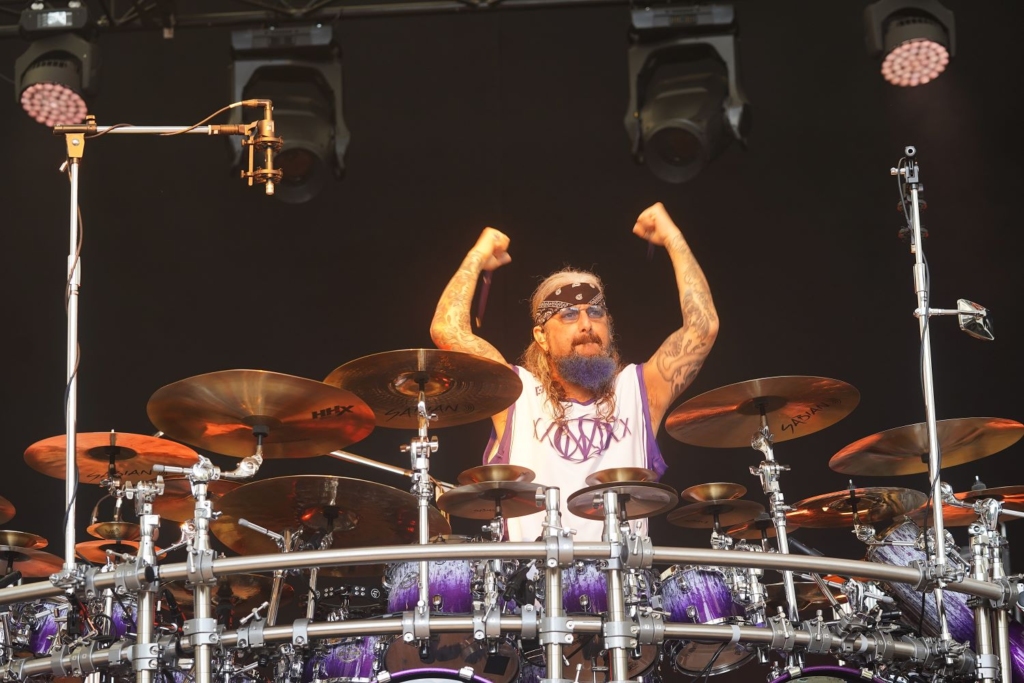

Dream Theater spielen viele Töne, manchmal ein paar zu viele. Da wirkt die Ballade „Hollow Years“ wie Balsam für die malträtierten Lauscher. Zahlreiche Handylichter leuchten in der hereinbrechenden Dämmerung, in der die Lightshow endlich zu wirken vermag. Vor allem die bunten Laserfächer und die aufblitzenden Scheinwerfer. Dann knallen wieder Brachialriffs mit grummelndem Bass und gedoppelten Bass-Drum-Schlägen von der Rampe und die Fans grölen den Refrain von „Dark Eternal Night“ mit. Ein Pluspunkt ist das Mehr an Abwechslung in der zweiten Hälfte der Setlist, die Drummer John Portnoy nach seiner Rückkehr zur Band regelmäßig neu zusammenstellt. Für zwölf Jahre vertrat ihn Mike Mangini äußerst würdig, während Portnoy sich anderen Projekten widmete, vor allem den Progressive-Rock-Formationen Transatlantic und Flying Colors. Portnoy verzichtet uneitel auf ein Solo, gibt sich mit peitschendem und handfestem Schlagzeugspiel als Hard-Rock-Drummer und zeigt viel zu selten, dass er aus seiner Wagenburg durchaus Differenziertes herauszuholen weiß. Wie bei „Peruvian Skies“. Wir wissen zwar nicht, was der armen Vanessa widerfahren ist, zu andeutungshaft bleiben Petruccis Lyrics, aber musikalisch ist der Song ein Höhepunkt. Petrucci zitiert mit Gilmore-Gitarren-Sound Pink Floyds „Wish You Were Here“, bis die Ballade sich zum Rocksong steigert. Außer Portnoy stehen alle Musiker in einer Reihe an der Bühnenkante, Rudess mit einem umgehängten Keyboard.

Letzterer komplettiert die klassische Bandformation seit 1999 und setzt an den Tasten immer wieder Akzente. Mit orchestralen Keyboard-Teppichen, mit aufgeräumtem Klimperklavier, mit jazzigen Einwürfen, mit düsterem Dräunen; und ein anderes Mal klingt sein dreh- und kippbares Keyboard wie eine zweite E-Gitarre, die sich mit Petruccis Instrument duelliert. Petrucci ist das Auge des Sturms, um den sich alles dreht. Beinharte Metal-Riffs, fingerfertige Exkursionen das Griffbrett hoch und runter, akustische Passagen und dann – eigentlich zu selten – melodiös-klagende, langgezogene Töne, die hinwegschweben über die Köpfe der Parkbühnen-Gäste. Man denkt an Gary Moore und unvergessene Perlen wie „Parisienne Walkways“.

An James LaBrie scheiden sich die Geister. Er selbst räumt ein, er habe nach einer Stimmbandinfektion ab 1994 fast zehn Jahre lang nicht stabil bestimmte Lagen halten können. Und sicherlich klingt – with a little help of production technology – die Stimme bei den Studioaufnahmen variabler. Die Höhen mögen gelitten haben, das Melodramatische muss man nicht lieben, das Bashing im Netz wirkt aber oft überzogen: LaBrie ist ein ordentlicher Shouter und packt auch die Balladen. Zudem ist er ein Frontmann, der zwar während der oft langen Instrumentalphasen die Bühne verlässt, vielleicht um seine Stimmbänder zu spülen, der jedoch das Publikum mitzureißen weiß. Nach zwei Stunden Rock-Power dankt es das Gehör, dass diesmal nicht noch länger gespielt wird. Und schließlich sind die Amerikaner zu ihrem Jubiläum inzwischen alle um die 60 Jahre alt – viele Fans ebenfalls. Auf den Tour-T-Shirts werden vom Oktober 2024 bis Ende Juli dieses Jahres knapp 100 Termine aufgelistet. Da heißt es: Kräfte sparen.