Share This Article

Flucht nach oben

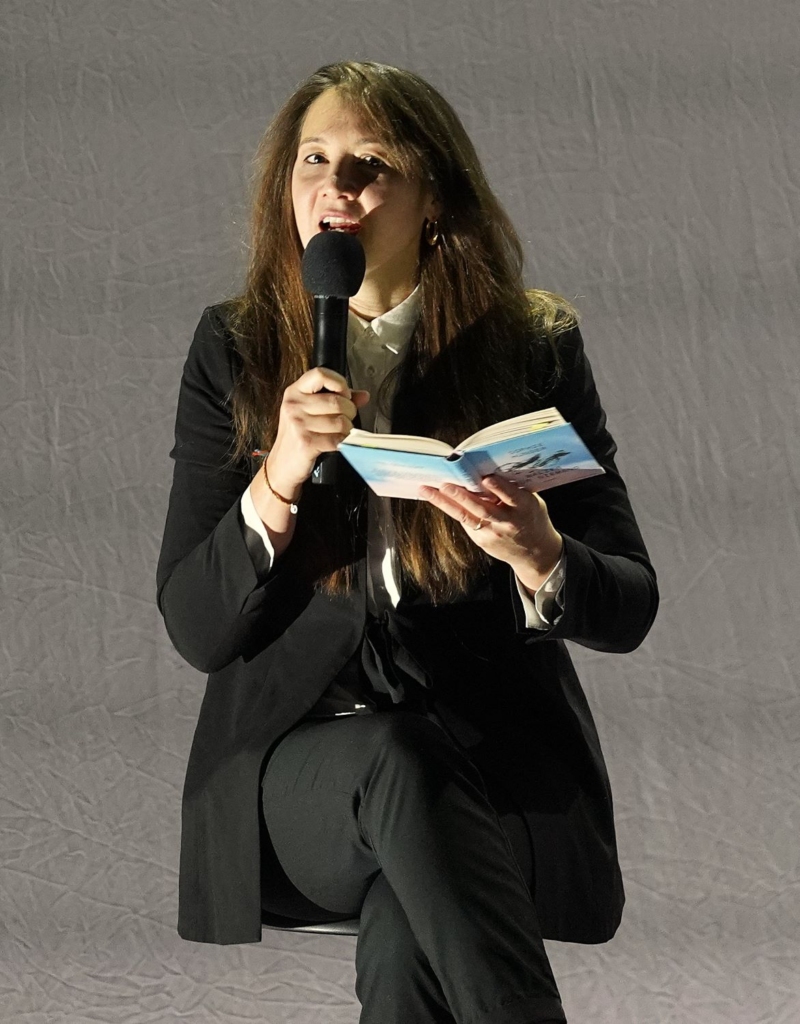

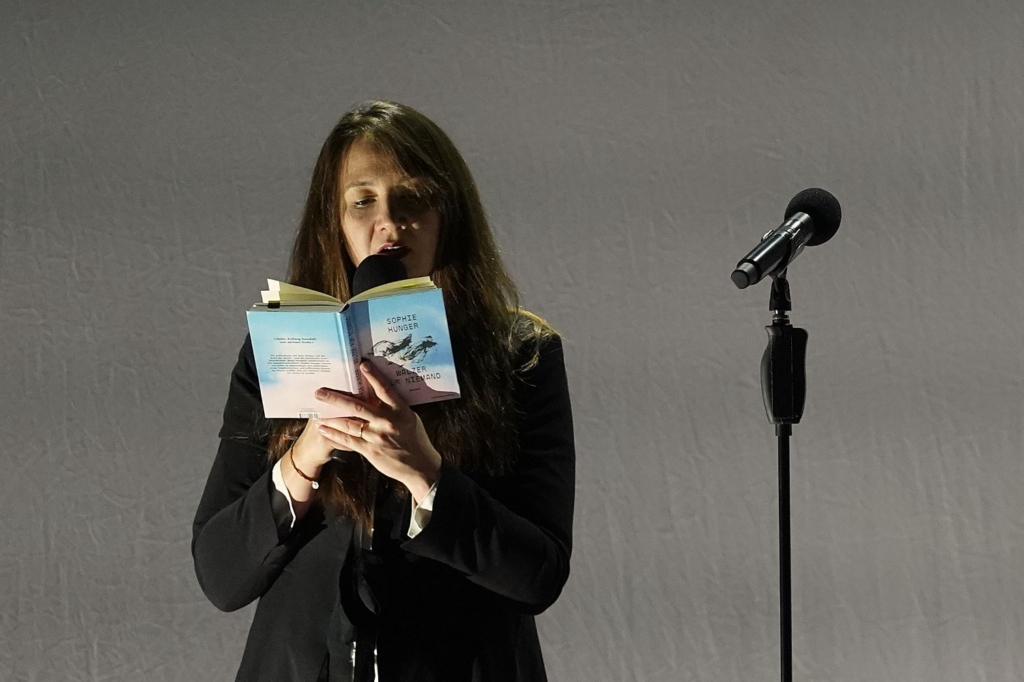

„Walzer für Niemand“ war eines der ersten Lieder, die Sophie Hunger geschrieben hat. Es erschien 2008 auf ihrem Debütalbum „Monday’s Ghost“. Schon damals spukte ihr die Idee im Kopf herum, dass aus dem Song ein Roman erwachsen könnte. Viel Zeit ist seitdem vergangen, viel gelungene Musik hat die Wahlberlinerin veröffentlicht, viele tolle Konzerte konnte man erleben. In diesem Jahr nun ist „Walzer für Niemand“ als Buch bei Kiepenheuer & Witsch erschienen und Hunger machte auf ihrer Lesereise auch Station in Hannover. Der Pavillon ist seit langem ausverkauft. Die 680 Gäste erwarten sicher keine gewöhnliche Lesung, denn der Coming-of-Age-Roman dreht sich einerseits um Freundschaft, Entfremdung und Verlust, aber andererseits zu einem großen Teil auch um die Kraft der Musik, die Suche nach Liedzeilen, die die Fantasie triggern, die Botschaften für das Erwachsenwerden anbieten, und um das Sich-Verlieren in Welten jenseits der Alltagsrealität. So überrascht nicht, dass Hunger neun Songs einbaut, die sie überwiegend zur Akustikgitarre auf Hochdeutsch, Schwyzerdütsch und Englisch singt.

Der autobiografisch motivierte Roman erzählt episodisch, assoziativ und überwiegend aus einer Wir-Perspektive vom gemeinsamen Aufwachsen der Protagonistin mit dem Jungen, der hier Niemand heißt. Jemand, der immer da ist, der nicht viel redet, der ein Bruder im Geist ist und es bleibt. Doch die Erzählerin wird eine erfolgreiche Musikerin, immer mehr Auftritte, zunehmende Entfremdung, bis Niemand eines Tages einfach verschwindet. Und doch bleibt. „Wenn man dich am wenigsten erwartet, machst du dich bemerkbar“, liest Hunger aus ihrem Schlusskapitel. Kurz vor einem eigenen Auftritt – die Ich-Erzählerin hat ihr Plektrum vergessen – kehrt sie noch einmal in den verlassenen Backstage-Raum zurück: „Ich halte inne, die Zeit zögert, was ist das? Der Raum ist nicht leer, hier ist jemand, etwas ist da. Du bist es, Niemand.“

Roman und Lesung funktionieren ein wenig wie Schallplatten-Hören. So blättert Hunger in den Seiten herum. Manchmal lese sie eine andere Passage, nun aber habe sie diese gewählt. Welche Plattenseite soll es sein, wo setzt sie die Nadel in die Rille? Zum Beispiel dort, in der Kindheit. Die Erzählerin und Niemand gehen zu der Klavierlehrerin Ladina mit äußerst ungewöhnlichen Methoden. So müssen die beiden zu Beginn jeder Stunde die von Ladina konzipierte „Tabelle des ewigen Schmerzes“ aufsagen. Es geht um Dezibel-Angaben zu harmlosen Dingen wie Hundegebell oder einer Tuba, aber eben auch um die Lautstärke einer Ohrfeige, des Schusses auf Rosa Luxemburg, des Hilfeschreis eines Flüchtlings auf hoher See, den Lärm bei der Prüfung eines Nazi-Düsenjägers oder die Detonation der Atombombe über Hiroshima. Zu der verrückten Klavierlehrerin scheint das Lied „Craze“ zu passen, doch auch hier geht es um das Verschwinden einer vertrauten Person: „After each evening you’re a little more gone“ singt Hunger. Die Welt dreht sich weiter, aber die Erfahrung ist eine schmerzvolle.

In dem Kapitel „Die Flucht nach oben“ heißt es: „Wir waren zusammen, Niemand, du und ich, die ganze Zeit. Auch als ich in die Pubertät kam.“ Die Sexualität erwacht, aber die beiden „beschlossen nach mehreren ergebnislosen Ortungsversuchen, dass mein Körper eine evolutionäre Ausnahme darstellte“. Offensichtlich kein Problem für Niemand, schließlich sei seine Freundin etwas Spezielles: „Zur Beruhigung und Veredelung reihtest du mich ein in Figurenkabinette einer heroischen Überwelt: Catwoman, Queen Elizabeth Tudor, die Freiheitsstatue, Biene Maja. Sei unbesorgt, sagtest du, du brauchst ihn nicht, deinen Körper.“ Vielleicht hätte das Sexuelle das Spielerische, Leichte und Unbefangene der Beziehung zerstört. Die Protagonistin aber leidet unter dem körperlichen Mangel, entwickelt Angst vor Intimität und empfindet Scham: „Wir entschieden, dass ich ein Engel bleiben würde, geschlechtslos und ohne jede Vergangenheit im Himmel hängend, um irgendwann lautlos zu verglühen. Ich träumte von der Möglichkeit einer Flucht nach oben. Ich hätte mich gerne in Luft aufgelöst. In Luftdruck. In Schallwellen. In Frequenzen. In Musik.“ Sophie Hunger selbst ist Gott sei Dank am Boden geblieben. Im Diesseits ist sie verheiratet, hat zwei Kinder zur Welt gebracht und berichtet davon, dass sie zum Schreiben neuer Songs eigentlich nur auf Tour Zeit finde. Und sie genieße einen Spaziergang durch den Hannoverschen Stadtwald.

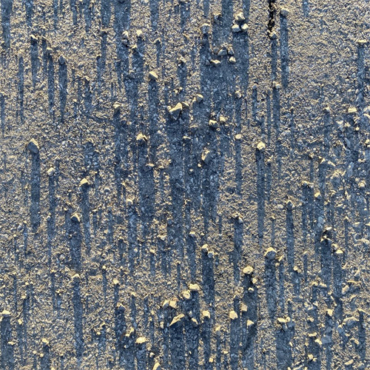

Hunger, selbst aus einer Walliser Diplomatenfamilie stammend, musste oft den Wohnort wechseln. Und auch im Roman sind die beiden Kinder selten länger irgendwo sesshaft. Sicher ein Grund für die symbiotische Freundschaft, die Sicherheit und Vertrautheit verspricht. Als die Erzählerin sich später zunehmend in das Songschreiben vertieft, findet Niemand eine Obsession in der Erforschung von Traditionen und Bräuchen der Walserinnen, von denen Hunger selbst abstammt. Die Erinnerungen an Niemand manifestieren sich in den eingeklinkten volkskundlichen Passagen. Wohl auch dies ein Versuch einer Erdung. Putzig die Episode, in der über Schnalzlaute berichtet wird, die die Walserin in dunklen Gebirgsnächten von sich gebe: „Anhand des reflektierenden Echos erschafft ihr Gehirn ein differenziertes dreidimensionales Bild der Umgebung. Die Walserin kann das Gelände abhören. Sie kann nicht verloren gehen.“ Das „Klicksonar“ als Orientierungshilfe und Selbstvergewisserung. Dazu grobschlächtige Skizzen von Walserinnen, die auf den über Eck stehenden Leinwänden erscheinen. Vorgetragen werden die Zwischenkapitel mit verfremdeter Stimme, meist in abgrundtiefer Lage.

Gelungen sind auch die sprachphilosophischen Überlegungen, die Hunger in dem Kapitel „Naberschack“ aufgeschrieben hat: „Es war uns nicht möglich, Musik in Worte zu fassen. Überhaupt mochten wir Sprache als Mittel der Denunziation nicht. Wir mochten sie nur in ihrer nebulösen, traumwandlerischen Form. […] Es störte uns nicht, wenn wir etwas nicht auf den Punkt brachten.“ Entsetzlich sei die Vorstellung, „die Sprache wäre ein genaues Abbild der Welt.“ Die immer wieder spannenden Überlegungen zum gegenseitigen Sich-Bedingen von Sprache, Denken und Wirklichkeit.

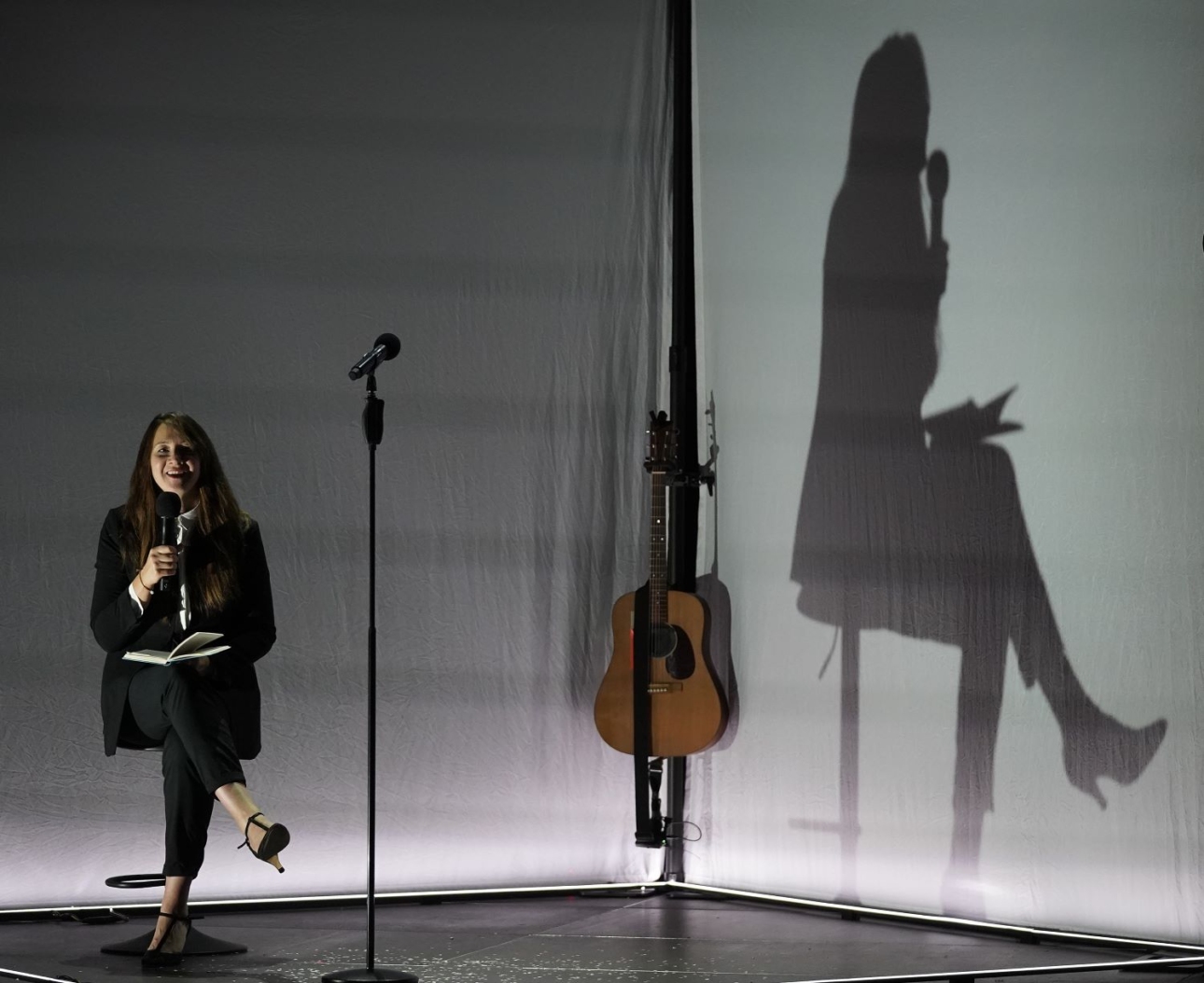

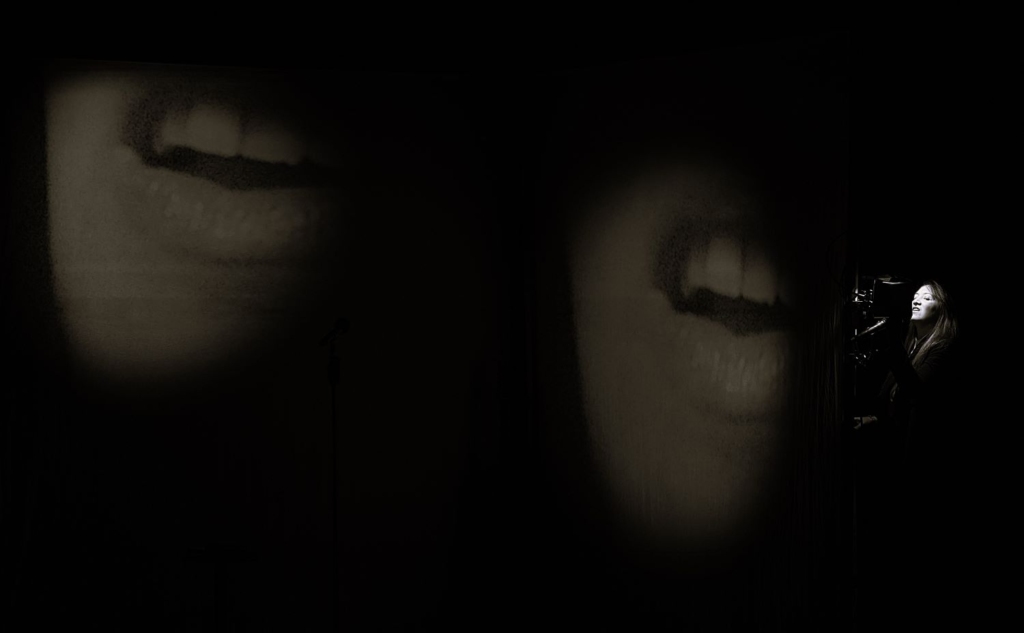

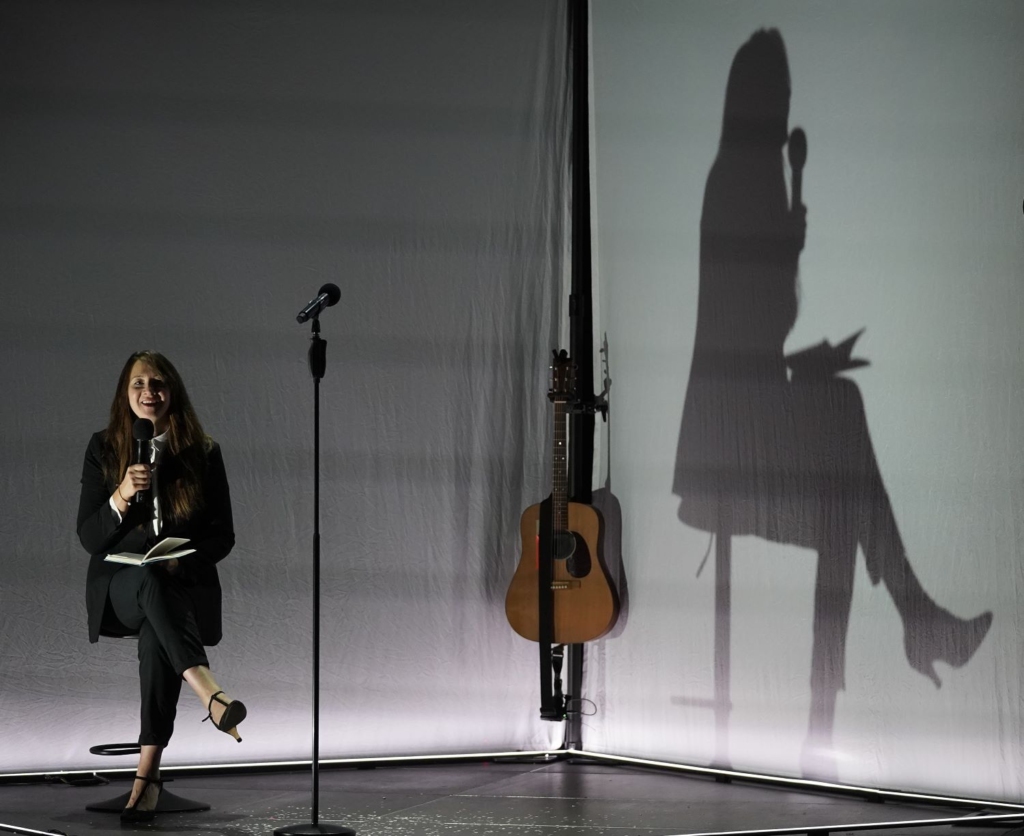

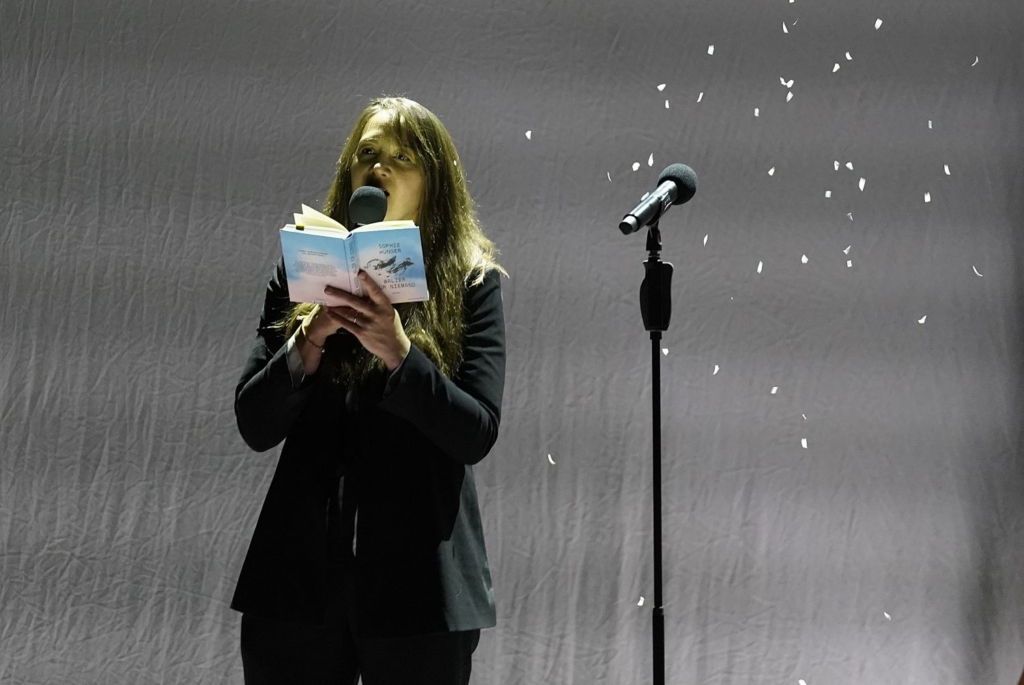

Beim Vorlesen ruckelts mitunter ein wenig. Das macht die klare und akzentuierte Intonation mit dem sympathischen Schweizer Zungenschlag aber allemal wett. Hunger trägt die Romanauszüge mal von der Seite vor, nur das Gesicht matt beleuchtet, und auf die Leinwände werden ihre Lippen übergroß projiziert. Beim Lesen im Stehen oder auf einem Hocker wird mit Schattenwürfen gearbeitet. Nach den Songs „Seid Menschen“ und „Totentanz“ fallen Schneeflocken vom Bühnenhimmel. Schnee als Zeichen von Reinheit und Neubeginn, aber im Schmelzen auch Symbol des Vergänglichen. „Supermoon“ spielt Hunger mit reichlich Hall auf der Gitarre. „You’re out of sight, you reappear, when no one ever see you then“ singt sie und es ist das immer gegenwärtige Nachhallen des verschwundenen Freundes. Ordentlich beklatscht wird das a cappella und ohne Mikrofon in Schwyzerdütsch vorgetragene, von Walter Lietha stammende Lied „Dia Fahrenda“, obwohl den Text wahrscheinlich kaum jemand verstanden hat. Als Zugabe gibt es „Ich liebe Dich“ aus Hungers gleichnamigem Mundart-Album mit Faber und Dino Brandão sowie „Twilight“, das auf ihrer nächsten Platte erscheinen wird. Den „Walzer für Niemand“ hat sie zuvor hinter der Leinwand am Keyboard gesungen: „Niemand, was, was willst du? Immer bist du hier. Niemand, was, was willst du von mir?“ Die Frage bleibt offen.

„Ein schauriges Gefühl erfüllte uns, wenn jemand versuchte, rote Fäden zu spannen, plausible Vergangenheiten und Zukünfte zu konstruieren“, sagt die Erzählerin. Um die Puzzleteile zu einem eigenen Bild zusammenzufügen, lohnt es sich, den Roman in Gänze zu lesen. Und sich in Sophie Hungers Lieder zu vertiefen.