Die Neuseeländerin Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, von kroatisch-irischer Abstammung, wird bereits als Kind auf einem Talentwettbewerb entdeckt. Mit 12 nimmt sie Universal Music vorsorglich unter Vertrag, mit 17 hat sich das für die Plattenfirma amortisiert. „Royals“ wird ein Welthit und das Debütalbum verkauft inzwischen bald acht Millionen Einheiten. Lorde nennt sich die Künstlerin, arbeitet mit dem Starproduzenten Jack Antonoff (Taylor Swift, Lana Del Rey) zusammen. An ihrer Seite ist der Musikmanager Justin Warren, 17 Jahre älter, nicht nur väterlicher Freund. 2023, nach acht Jahren, endet die Beziehung. Da steckt Lorde bereits in einer tiefen Krise, hat sie in der Corona-Zeit doch eine Essstörung entwickelt, die ihr zusammen mit einer notorischen Bühnenangst das Leben schwer macht. 2024 entschließt sie sich zu einer psychedelischen Therapie mit MDMA und Psilocybin und dem Versuch, zum wahren Ich vorzudringen.

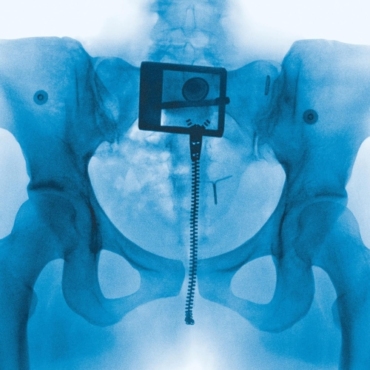

„Virgin“, Lordes viertes Album, bedeutet deshalb einen Neuanfang. Ausgerechnet die Frau, die sich nicht nackig auf eine Abrissbirne setzte und mit Körperlichkeit für Aufmerksamkeit sorgte, präsentiert auf dem Cover ein Röntgenbild ihres Beckens, das sogar eine Verhütungsspirale zeigt. Und mit dem Absetzen der Pille sei der Eisprung ihre beste Drogenerfahrung, gibt sie offenherzig bekannt. „Don’t know if it’s love or if it’s ovulation“, rätselt sie bereits im Auftaktsong „Hammer“. Das Video dazu zeigt viel Haut, hat eine Altersbeschränkung. Es changiert zwischen Freiheit, Freundschaft und verstörenden Sequenzen – allemal ein Gegenentwurf zu den Aufmerksamkeit heischenden Erotikclips.

Von allerlei Körperflüssigkeiten ist in den Texten die Rede, nicht frei von einem gewissen Ekel. „Broken Glass“ greift die Selbstbetrachtung im Spiegel auf, die ein falsches Körperbild vortäuscht. Die erste Single-Auskopplung „What Was That“ ist einer dieser einnehmenden Popsongs mit eingängigem Refrain. Lorde klingt aufgeräumt, wohl auch, weil sie alles rauslässt: das Beziehungsaus („Since I was seventeen, I gave you everything/Now we wake from a dream, well, baby, what was that?“), die Therapie („MDMA in the back garden, blow our pupils up“). Man weiß nicht, ob man das alles wissen möchte, wird doch der Hörer unweigerlich in eine voyeuristische Position gerückt.

Hören, aber man mag den Elektro-Vulkan, der heftig spuckt, aber auch immer wieder Lordes Stimme Raum gibt. In „Man Of The Year“ zunächst zum Cello, bevor die Synthesizer sich darauf stürzen. Oder a cappella in der mehrstimmigen Vokalcollage „Clearblue“. Das kurzatmige „GRWM“ bestimmt ein Drumcomputer, doch im Hintergrund perlen fast unbemerkt zärtliche Klaviertöne hervor. Wurlitzer-Orgel, pulsierende Synthies und als Gast in „David“ der musikalische Bruder Justin Vernon alias Bon Iver. Da passiert eine Menge.

„Some days, I’m a woman, some days, I’m a man, oh“ konstatiert Lorde in „Hammer“ zu Beginn des Elf-Lieder-Zyklus, scheinbar überrascht über die Neueinschätzung und Erweiterung ihrer Geschlechtsidentität. „Hope you find another starlet, another camera, another red carpet“ wünscht sie den Karrierebegleitern nicht ohne Sarkasmus im vorletzten Stück „If She Could See Me Now“. Und der Schlusssong „David“ spielt noch einmal auf den kometenhaften Aufstieg an: „Pure heroine mistaken for featherweight“. Welcher David gemeint ist? David Bowie hat Lorde einst gelobt. Eine Anspielung auf Michelangelos David? Der Hammer als Werkzeug zur symbolischen Gestaltung einer idealisierten Statue? „Am I ever gon‘ love again?“ fragt Lorde am Ende. Die Stimme elektronisch geschreddert, dann pur und mehrfach übereinandergeschichtet. Unsicherheit bleibt.

„Virgin“ von Lorde erscheint auf Universal Music.